「失敗学」から見た原発事故

調査委を率いる畑村氏

<ポイント>

○人間には自分に都合の良い思考をする習性

○津波など失敗の記憶も時がたつとなくなる

○事故が起きても危険が拡大しない設計重要

東日本大震災で津波被害や福島第1原発事故を拡大させた背景として共通するのは、自然や原子力という本来制御しきれない対象物を「完全に制御できる」と人間が考えたことではないか。人間には、見たくない物は見ない、考えたくないことは考えない、都合の悪い事柄はなかったことにするという習性がある。

東日本大震災で津波被害や福島第1原発事故を拡大させた背景として共通するのは、自然や原子力という本来制御しきれない対象物を「完全に制御できる」と人間が考えたことではないか。人間には、見たくない物は見ない、考えたくないことは考えない、都合の悪い事柄はなかったことにするという習性がある。

被災地の復興にしても科学技術の立て直しにしても、人間がそうした都合の良い思考をすることを前提につくり直さなければならないだろう。その際に重要なのは百年、二百年単位の歴史的な視点だ。

被災地を回って気付かされることは多い。岩手県宮古市田老地区では、新しい防潮堤は津波で破壊されたが、昭和8年(1933年)の大津波直後に設計された防潮堤は原形をとどめている。

どういうことか。地形を見てみると分かる。新しい堤防は湾口に対して直角に、真正面を向いて建設されている。だから津波の勢いをまともに受けて破壊された。これに対し、古い堤防は湾口に対して斜めを向いている。津波の圧力を真正面から受け止めるのではなく、山の方向へ逃がす設計になっているのだ。

昭和8年には高さ15メートルの大津波が田老地区を襲った。先人はどれだけ巨大な防潮堤を建設したところで、津波を完全に押し返すことはできないと悟ったのだろう。水が入ってきたとしても、退避のための時間稼ぎができればいいという発想だ。古い防潮堤の内側は高台から放射線状に道が延びるなど町全体が高台に逃げやすいようにできている。

しかし新しい防潮堤やその後の町づくりでは、そうした設計思想はみられない。人間は「欲・得・便利さ」を追求する存在であり、そのための理屈はいくらでも思い付くものだ。昭和大津波直後も人々は高台に移動したが、時がたつにつれて漁港に近く生活に便利な低地におりてきた。

今回の復興でも高台に町を移転するというだけでいいのか。すぐに逃げられない高齢者は高台に住むとしても、むしろ防潮堤はあまり高くせず、いつでも逃げられるように適度な警戒感を持って生活した方がいいのではないか。

もう一つ、田老地区の古い防潮堤の水門の事例を紹介しよう。筆者が1996年ごろに訪れた際、手動で水門を開閉していることに興味を持った。「なぜ手動なのか」「電動では、電気が来なくなると閉められないでしょう」。案内人は答えた。今回再度訪れたところ、津波が来る前に水門は閉められ、被害を小さくするのに役立ったという。

福島第1原発ではほとんどの電源が失われたことで、原子炉を冷却できなくなり、過酷事故につながったことは記憶に新しい。この水門の事例は、外部との関係が遮断されて電気が来なくなるような最悪の事態を想定することがいかに重要かを示している。

「自然は必ず元に戻す」ということを忘れてはならない。どれだけ防潮堤を建設しても、かつて津波が襲い失われた地域はいつか再び津波に見舞われる。人間はそうした自然と付き合っていくしかない。自然災害に見舞われた先人は、そのことを後世に残そうとしている。宮古市姉吉地区には「ここより下に家を建てるな」との石碑がある。大震災後に訪れたが、石碑まで津波は来ていなかった。

それでも人間は都合良く忘れてしまう。問題なのは経験が判断の邪魔をしてしまうことだ。「長く生きてきたが、ここまで津波が来たことがない」という経験が、即座の避難行動をとらせなかったケースもあるのではないか。

筆者は、失敗の記憶には法則性があると指摘している。個人は3年で忘れ、組織は30年で途絶え、地域も60年で忘れる。歴史的な事象も300年で社会から消え、1200年たつとその出来事が起きたことさえ誰も知らなくなる。

大震災以降、埋もれていた869年の貞観大津波が話題に上るようになった。これまでも地震学者や考古学者は問題提起をしていたが、東京電力は対応の必要はないとしてすべて却下してきた。都合の悪い事柄はなかったことにするのが、人間の本質なのだ。

「想定外」との見方について思うのは、人間はあらかじめ想定の及ぶ範囲を決めないと考えられず、範囲の確定でようやく考えられるようになるということだ。しかし範囲を決める線引きの際に「欲・得・便利さ」が入り込む。なぜ福島原発はあれほど密集して6基が立地しているのか。どこかでコスト削減や効率性を考えたからではないか。

原子力はエネルギーを取り出すのに大切だが、ものすごく危ないものだとの前提で付き合うべきだった。完全に制御することはできないうえ、いったん制御が外れると暴走を止めるのは容易でないことを認識しておくべきだった。そうした認識があれば、緊急の発電施設を離れた高台に設置したり、電源がすべて失われる事態を想定して建屋の高い場所に非常用水を配置したりすることもできただろう。

安全性の実現手段には、人間がセンサーやシステムを使って危険を回避する「制御安全」と、事故が起きても製品や機械そのものが安全な方向に働くように設計されている「本質安全」がある。福島原発も当初は本質安全の考え方を採り入れていたようだが、コスト削減や効率性の観点から制御安全の考え方に変わっていったのではないか。

原発にはメーカーから派遣された技術者が常駐し、電源が失われて冷却機能が働かなくなる最悪の事態も分かっていただろう。ただ、それを東電に伝えるルートは事実上なかった。東電はそうした事態はあり得ないという前提に立っていたためだ。

しかし最悪の事態を想定しなかったとして、東電ばかりを責めるのはどうかと思う。「あいつが悪い」と指摘するのは「別の人ならばうまくできた」という問題のすり替えにつながり、物事の本質を分からなくしてしまう。

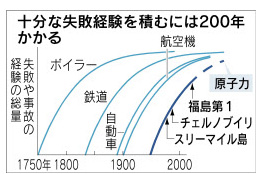

筆者は、どんな産業分野でも十分な失敗経験を積むには200年かかると考える(図参照)。米機械学会は1942年にボイラーの危険度を引き下げた。産業革命以降、ボイラーの爆発で1万人以上が命を失ったとみられる。ボイラーが出現して約200年がたって、ようやく手に負える製品になったということだ。一方、原子力発電は始まってまだ60年しかたっていない。

筆者は、どんな産業分野でも十分な失敗経験を積むには200年かかると考える(図参照)。米機械学会は1942年にボイラーの危険度を引き下げた。産業革命以降、ボイラーの爆発で1万人以上が命を失ったとみられる。ボイラーが出現して約200年がたって、ようやく手に負える製品になったということだ。一方、原子力発電は始まってまだ60年しかたっていない。

ここで原発事故の歴史を振り返ってみよう。米スリーマイル島事故はヒューマンエラー(人為的ミス)が原因だった。旧ソ連・チェルノブイリ事故は、いったん制御が外れると自動的には元に戻らない「発散系」方式の問題点を浮き彫りにした。福島第1原発事故は、津波という自然現象への対応が問われた。そういう意味で原子力も失敗経験を積んでいるのである。

ただ、失敗や事故の経験の総量は増えていくだろう。今後考えられるのは、一つが故意に起こされる事故、要するにテロだ。もう一つが偶然に2つの失敗が重なる事態だ。片方だけでは事故にならないように設計されていても、たまたま両方がかけ合わさると事故になるケースだ。他産業の失敗や事故から、原発にどんな未経験の部分があるかを考えることが大切だ。まずは、原発にはなおも未経験の部分があると認めることから始めなければならない。

筆者は、日本が原子力を使わずに生きていけるとは思わない。1950〜60年代、日本は電気がほしくて仕方がなかった。世界銀行から借り入れまでして完成させた黒部ダム(黒部川第4発電所)の発電能力は34万キロワット程度だ。これに対し、原発は1基で100万キロワットを超えるものもある。

原発の将来像を描く際には前述した「本質安全」の考え方を採り入れなければならない。最悪の事態を想定して、それに対応できるよう従来とは別の思考ルートで設計しなければならない。要求機能と制約条件を定めれば、必ず設計は可能なはずだ。

失敗に学んだ原子力のつくり直しが求められている。日本にはその力があると思う。それには従来とはまったく違う発想で新しい原子力のあり方について提案し、マスタープラン(基本設計)を描き、現在従事している人たちを使いこなせる人を見つけてこなくてはならない。大変な作業ではあるが、そうした人選や枠組みづくりは政治の力で実現しなければならない。

本稿は、24日の事故調査・検証委員会委員長の就任決定以前にまとめたものである。

畑村洋太郎(はたむら・ようたろう)

東京大学名誉教授。41年生まれ。東大工卒。工学博士。専門は失敗学、創造的設計論

nikkei.com(2011-05-30)