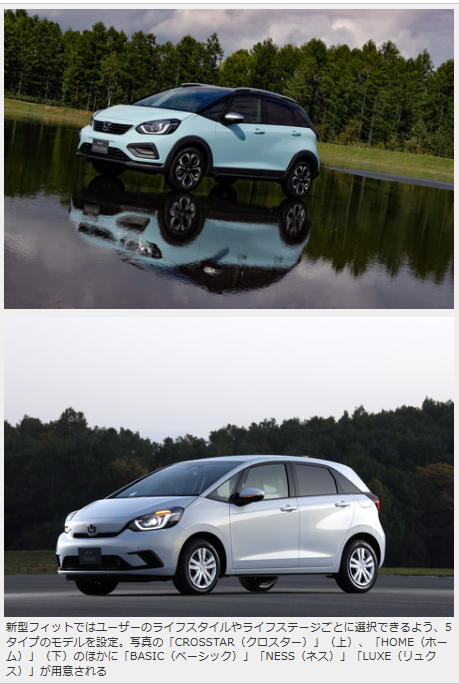

新型「フィット」(4代目)試乗。

豪快な加速感、低減された音や微振動など進化点詳報

(橋本洋平)

どのグレードに乗っても納得できる仕上げ

新型フィットの発表が遅れた理由

すでに東京モーターショー 2019などでお披露目されている新型「フィット」。実は9月下旬に北海道の鷹栖にあるテストコースで事前に試乗をさせていただくチャンスがあった。あくまでもそれはプロトタイプではあるが、本稿ではその模様をお伝えする。

なぜこの段階でのご報告になったかといえば、実は「N-WGN」で採用しているEPB(エレクトリック・パーキング・ブレーキ)に不具合があり、それが改められることになって発表・発売が遅れることになったからだ。実は、プロトタイプの段階ではリアは「ドラムブレーキ+EPB」を採用していたが、この1件によりリアは「ディスクブレーキ+EPB」へと改められることになった。東京モーターショーではすでにブレーキを改めていたことを確認している。発表・発売が遅れたことは残念なことではあるが、市場に出る前に不具合を発見し、エンドユーザーまで届く前にトラブルを食い止めたことはよかった。先代フィットは特にトランスミッションまわりに不具合を起こし、リコール作業に追われた過去があるだけになおさらだ。今度こそ完璧な状態が作り出せることだろう。

さて、今回の試乗会の話に戻るが、いつもであれば飛行機で北海道までひとっ飛びと行くところだが、あえてクルマとフェリーを使っての旅をしてみることにした。間もなく旧型となる現行フィットをじっくりと乗り、どんな仕上がりだったのかを再確認したいと考えたからだ。できればハイブリッドモデルを試乗しようと考えていたのだが、最後に残っていたクルマはRSと名付けられたスポーツモデル。トランスミッションも6速MTとなる1台である。個人的にはこのRSでツインリンクもてぎのEnjoy耐久7時間レースに参戦し、総合5位に入賞したことがあるだけに、思い出深いクルマだったりもするが、公道でのロングドライブは初めて。そこで何が見えてきたのかをまずはご報告したいと思う。

RSに乗って感じられたことは、このクルマでも十分にまとまりのある仕上がりをしていたということだ。フラットな乗り味と安定感のあるコーナリングを展開し、荒れた路面でも硬めではあるがそれほどイヤミなく走破することが可能だった。1.5リッターエンジンは低速からのトルクも十分でありながら、高回転までスカッと吹け上がり、さすがはスポーツモデルだと頷けるものもあった。さらに長旅になるために荷物も多めだったが、積載性は豊かであり、大人2人が旅するには十分すぎるくらいの空間が設けられていたこともフィットらしい部分だと感じることができた。

だが、距離を重ねるにつれてネガティブな部分も見えてくる。最初にネックになったのはシートの座り心地だった。クッション性がさほどなく、走れば走るほど腰が痛くなってくる。試しにリアシートに座っている時は特にその傾向が強く、100kmくらい座っているだけで腰は悲鳴を上げてくる。前席ならロングドライブでもまだ我慢できるレベルだが、リアシートに家族を乗せてとなると、ちょっと可哀想だ。フロアの微振動なども長時間伝わってくると疲れに繋がる。

もう1つのネガは視界の狭さだ。特にAピラーが太く、右コーナーの脱出方向が見にくいと感じた。街中でも交差点付近の視野は狭い。強固なボディを作るという意味では仕方がないところなのかもしれないが、新型はどう改められるのかが気になるところだ。

新型フィットの進化点

鷹栖のテストコースに到着し、いよいよ新型を目の当たりにすると、ひと目見ただけで乗る前から旧型のネガが払拭されていることが理解できた。スポーティなルックスから一転して、ファニーフェイスとなった新型。見た目は先々代に近いようにも感じるところがあるが、どこから見てもフィットであることが一目瞭然な仕上がりであり、なんだかホッとする。何よりも変化が感じられたのは、Aピラーが従来の半分以下に細く仕上げられていたことだった。

剛性を受け持つのはAピラーのすぐ後ろにあるA'ピラーと名付けられた部分であり、そこを強固に造ったことで、Aピラーはガラスを受け止めるだけの強度で十分となったのだそうだ。フロントフェンダー内側のロアメンバーやダッシュアッパーサイドメンバーといった衝撃用強化部材からA'ピラーへと繋がるボディの造りは、これまでになかった世界観を生み出している。ドライバーズシートに収まれば、自分が大きな水槽の内側にいるかのような錯覚を起こすほどに視界が広がっているのだ。フラットに仕立てられたダッシュボードのおかげもあり、下方視界も十分に保たれている。これは日常域からコーナリングまでメリットが大きく感じられそうだ。圧迫感のない仕上がりは、リアシートに座ってみても広がりを感じるほどだった。

ここまで全く違う世界観を追求したのはなぜか? それは“心地よいこと”を追求したからだそうだ。だからこそ圧迫感のある室内空間はよしとせず、根本的な変化を求めたのだ。だが、そのキーワードは他の領域に対しても変わらず徹底して造り込みが行なわれたようだ。

実は新型フィットは旧型の進化版という位置付けであり、プラットフォームは旧型を流用しているが、先述したようにボディまわりはかなり考えが改められている。それ以外にも側面衝突に対応するためにサイドシルやBピラーまわり、そして前席下のフロアなどにはハイテン材を奢り、剛性やNVH(Noise、Vibration、Harshness)対策としてはフロントダンパー部、ダッシュボードロア、そしてリアダンパー上側などは形状や板厚などを改めた補強部材が奢られている。

さらに、荷室両側のリアダンパートップには大きなガセットステーとそこからボディに繋がるステーが加えられていた。旧型にはなかったそのアイテムによって、リアからの入力をきちんと受け止められるようになったようだ。結果、超高張力鋼板率(980MPa材以上)は10%から17%へと向上。これによりボディ重量は4.5kgの軽量化を実現しながら、剛性は3.4%向上させたという。運動性能と乗り心地の両面に効いてくると思われるその仕上がりが楽しみだ。

また、旧型のウィークポイントだと感じていたフロントシートに対しても明確な答えが導かれ、シートフレームはイチから設計変更が行なわれた。旧型は線で支えるSバネ構造が座面や背もたれの内側に備えられていたが、そこに“MAT構造”と名付けられた樹脂製と思われる(企業秘密らしく明確な答えは得られなかった)支えが備わっていたのだ。これにより骨盤をシッカリと支え体幹をずらさないようにすることで、長時間運転しても疲れないようにしたというのだ。

これによってクッションパッドをソフトなものに変更することが可能となり、包み込まれるようなフィーリングのシートが完成したそうだ。リアシートについては座面を支える部分の形状を改めている。フィットは座面を跳ね上がられるようになっているが、旧型はパイプの支えの形状が狭く、座面のクッション性がそれによって損なわれていた。新型はパイプ形状を広くするように改め、クッションパットの厚みを30mm増してソフトにすることで乗り心地の対策を行なっている。

サスペンションについては低フリクション化にこだわった造り込みを行なったという。旧型では特にフロントサスペンションのフリクションが多く、それとバランスさせるためにリアも引き締めていたとのこと。フロントのスプリングは材料を変え、強度を高めることでバネ自体の角度を傾けることに成功。ステアリングを切った時に発生する横力をそこで100%キャンセルすることが可能になり、ダンパーを真っ直ぐ動かせるようになったため、しなやかさを持たせられるようになったという。

また、スタビライザーブッシュも改め、横ずれは樹脂のカラーが受け持つ構造をすることで、回転方向のフリクションを低減。引っ掛かりなく連続した動きが可能になったそうだ。さらにボールジョイントの樹脂部分を焼いて磨くことで面圧と抵抗を低減。スタビリンクは溝をつけて接触面を減らしている。加えて、従来はロアアームのブッシュはゴムの圧入だったが、ゴムの外筒に与えたカラーに圧入の仕事を任せ、そことゴムを接着することで、これまたフリクションロスを減らしている。

とにかく隅々まで吟味した低フリクションが行なわれたことは、これらの積み重ねを聞けば期待できそうだ。一方のリアサスペンションは、ショックアブソーバーの取り付け方が変化した。従来は1点でボディ取り付ける構造だったが、トップのラバーマウントを潰して使うことで小さな入力がラバーで吸収しきれないというネガがあった。そのラバーマウントを潰さないように、ボディへの取り付けはアルミダイキャスト製の2点留めのアッパーマウントを使い、中心のラバーマウントは潰さずに微振動を抑えることに成功。大入力に関しては2点止めの部分でボディに伝えるように入力を分散させている。

パワートレーンは2種類が与えられている。1つはハイブリッドで、1.5リッターアトキンソンサイクルDOHC i-VTECエンジンに2モーター内蔵の電気式CVTを組み合わせた「e:HEV(イーエイチイーブイ)」である。

発電用のモーターと走行用のモーターを持つこのシステムは、多くのモードでモーターによる走行を行なうが、高速クルーズ時はクラッチを介してエンジンとタイヤが直結され、そこで高速燃費を稼ぐ作りとなっている。モーター上限回転数は1万3300rpmを実現。最大トルクは1.5リッターターボエンジン以上を達成している。これは基本的には「インサイト」にも採用されているシステムだが、フィットのエンジンルームに収めるためにかなりの小型化を行なったところがポイント。バッテリー容量を小型化しながら、昇圧技術により高出力を実現。トランク容量やリアレッグスペースはハイブリッドでも競合車トップを誇っている。

もう1つは1.3リッターアトキンソンサイクルDOHC i-VTECのガソリンエンジン+CVTの組み合わせだ。新型触媒を使うことでWLTPエミッション対応を行なったほか、CVTはセカンダリー軸支持のベアリングをテーパーベアリングからボールベアリングに変更することでフリクションロスを低減。全開加速ステップアップシフト制御によって、力強い加速と加速度を維持するという。また、従来の電動ポンプを拡大し、走行中に電動ポンプで油圧をコントロールすることで、エンジン駆動の機械式オイルポンプの仕事を低減している。

ハイブリッドの豪快な加速感

さて、ここまでディテールが理解できたところで、いよいよ試乗を開始する。まずは新型のハイブリッドモデルだ。液晶のみで構成されたメーターまわりは新鮮そのもの。視界の広がりにもひと役買っているその作りは、必要な情報がきちんと得られ、視認性もわるくない。そして何度も語ってきたフロントの視界は、やはりかなり運転しやすく仕立てられており爽快だ。室内が明るくなるこの感覚は、コンパクトカーでは得られなかった世界観。これだけでも新型フィットの価値があるというものだろう。また、シートのフィーリングは前席でも後席でも快適性がかなり向上した。ソフトに包み込まれるようなそのフィーリングは、これもまたコンパクトカーとは思えない。

スムーズに発進をこなし、その後もシームレスに加速を展開していくパワーユニットはなかなか快適だ。旧モデルはDCTにクセがあり、選択したギヤによっては求めたトルクが得られないこともあったが、新型にはそんなことがない。いつでもどんな環境でも要求すればスッと前に出てくれる感覚が素晴らしい。

さらに驚いたのは、全開加速を行なった時に得られた豪快な加速感だ。現行フィット RSに乗ってきた感覚からすれば、それ同等か、もしくはそれ以上の加速を示したのだ。「速い!」と思わず声をあげてしまうほどだ。そして有段ミッションがステップシフトをしているかのように、車速に合わせてエンジン回転の上昇を繰り返す感覚はとても自然。エキゾーストノートも爽快なフィーリングがある。これも“心地よいこと”にこだわった結果なのだろう。思わず笑顔になってしまうスポーティさが魅力の1つだ。

また、高速巡行時における速度維持のしやすさも高い。現行モデルでは勾配があるシーンになると、いつの間にか速度が落ちてしまいがちだったが、わずかなアクセル操作でその勾配を同じ速度で乗り越えていけるようになった。一方でクルーズコントロールとレーンキープアシストも車線の中央をシッカリと維持しており、ロングドライブでの快適性も高い。すべての領域で扱いやすいところがマルだ。

シャシーの仕上がりもかなり進化が見られた。音や微振動はかなり軽減されており、シッカリと路面からの入力を収めている。荒れた路面で、しかもワインディング路というEU郊外路を模したシーンも走ったが、先読みしにくい路面でも狙ったラインに乗せやすく、ノーズがスッと入りインを狙える。ステアフィールも路面やタイヤの状況が読みやすいところも好感触。微操舵から切り込み応答まで、連続したフィーリングが得られるところもいい。いまにして思えば、現行モデルはややフィーリングの連続性が少なかったのだと気づかされる。しなやかに動くサスペンションと高剛性のボディやシャシーが生み出すそのフィーリングはなかなか。16インチを装着したハイブリッドモデルにはVGR(バリアブルギヤレシオ)が入っていたが、高速直進時にはスローで扱いやすく、ワインディングシーンではクイックに仕立てられるそれも自然なフィーリングに感じられたところがよかった。

一方で、最もベーシックな1.3リッターガソリンモデルにも試乗したが、そのフィーリングもなかなかだった。実用域のトルクがシッカリと得られ、登坂路であったとしてもむやみにエンジン回転を引き上げることなく、グッとギヤを変えずにこらえるところは好感触。乗り心地もしなやかで、ワインディングでもジワリとロールしながらコーナーを駆け抜けるところが気に入った。こちらにはVGRは備えられていないが、微操舵から大舵角までの連続したフィーリングは1枚上手な感覚。ベーシックモデルでも力を抜くことなく、きちんと作り込んでいることが伝わってきた。

残念ながら発表・発売延期という船出となってしまった新型フィットではあるが、最後の最後までクルマを吟味し、最高の状態でユーザーにクルマを届けようという姿勢は逆に評価してもいいのかもしれない。今回の試乗はあくまでプロトタイプであり、正式バージョンではないのも事実。だが、ベースモデルからトップモデルまでどれに乗っても納得できるその仕上げ方は信頼できる。現行モデルの進化版となるプラットフォームでどうかとも心配したが、じっくり煮詰めたその味は、むしろ奥行きがあるとも感じることができたのだった。

car.watch.impress.co.jp(2019-12-13)