ホンダ社長「終活じゃない」 リストラ後の再生を聞く

ホンダがプライドを捨てて反転攻勢に乗り出す。世界の完成車メーカーと比べて経営資源は限られるが、創業者の本田宗一郎氏から脈々と続く風土や技術はまだ失われていない。四輪車、二輪車、パワーユニット、ジェットエンジンと、グローバルで唯一無二のポートフォリオを抱える。瀬戸際に立たされた今、ホンダらしい馬力とスピード感を見せられるか。耐久力だけでは「CASE」時代は勝ち残れない。孤高のホンダイズムが変革を迫られている。

■八郷社長 生産再編「ある程度の道筋はできた」

――生産能力の削減に切り込みます。

「ホンダには『生産を上回る販売を』という先人の言葉がある。製造業はつくるものがないことが最も大変だ。私も2008年のリーマン・ショック時は購買部門で、11年の東日本大震災時は鈴鹿製作所長として実感した。15年に社長に就任した際、世界各地で生産能力の余剰があった。これに手を打たねば製造業としての競争力を担保できない。CASEとか次世代移動サービスのMaaSとかいう以前に、まずここに手を打つ必要があった」

――国内外で決めた能力削減は全体の1割の規模になります。 「18年に創業70年を迎えたホンダには古い工場も多い。販売動向を見ながらリニューアルするところ、整理するところを決めた。新しいことを始めるのは楽しい。縮小する決断は難しい。でもやらざるを得なかった」

――社員の反発もあったはずです。

「当然ながら全員が賛成ではない。例えば、英国では現地幹部が会社の現状を分かってくれていた。ホンダが生き延び、輝くための方針として理解してくれたのが大きかった。日本のホンダだけではできない決断だった。後々に『良かった』と評価されるため、ホンダを去る人材のためにも、ホンダが自らの志を実現しないといけない」

――中国、北米など主力市場が傾きますが、止血策は終わりですか。

「世界には年産12万台以上の大拠点、それ以下の小拠点がある。小拠点は地域の事情に左右されやすい。今後も対応は考える。ホンダは世界6極(日本、北米、中国、アジア・オセアニア、南米、欧州・アフリカ)の販売戦略をとったが、今後は地域間で協調と連携をする必要がある。(輸出として)地域を越えて供給していく」

「ある程度生産再編の道筋はできた。ただ、市場動向を見れば米国と中国が不透明になっている。インドでは各社が厳しい状況に立たされる。この先も対応は考えていく」

■このままでは老衰する

――「このままでは老衰する」などと書かれた冊子を社員に配布するなど危機感を醸成しています。

「就任当初はフィットのリコール問題などがあり社内に元気がなかった。まずは『チームホンダ』として全社一丸のムードづくりに力を注いだ。それでも自動車業界を取り巻く環境の変化は待ってくれない。ホンダの状況も楽ではない。(17年発表の中長期経営計画)『2030年ビジョン』の頃からこのままではだめだと言い始めた」

「ホンダも70歳を超えた。人間で言えば古希、終活を考える時期ともいえる。ホンダも歴史を刻み様々な課題を抱えている。社員にも分かってほしい。終活じゃない、新たな所にチャレンジするんだと伝えたかった。時代とともに浮き彫りになる課題を解決しないといけない」

――組織(19年3月で平均45.6歳)が成熟してしまい、企業風土が保守的になっていませんか。

「年齢が上がったことを課題とはとらえていない。日本全体がそうだ。ベテラン層が能力を発揮できる環境づくりが大切。ベテランと若い力を融合してチャレンジすることが一番重要でないか」

――25年、30年時点のホンダの「顔」は育っているのでしょうか。

「25年はやはり強みのハイブリッド車(HV)。ホンダ独自の2モーターの『i-MMD』を小型から中大型まで展開していく。ホンダジェットも軌道に乗せて収益貢献させたい。30年は四輪車の3分の2を電動化する。二輪では世界の電動化をリードする。ライフクリエーションは確実に成長させて事業規模を大きくしたい。50年にはモビリティーとエネルギーを組み合わせた新戦略『ホンダ イーマース』を実現したい」

――多様な製品群を持つ強みをどう生かしますか。

「ホンダの二輪は世界1位。そのプライドを持ち、全てをホンダがリードしていく。インドや中国勢が欧州メーカーと提携している。二輪の技術陣にも『絶対に世界首位だ。中印勢に売られたケンカをちゃんと買って返せ』とハッパをかけている」

「ライフクリエーションはホンダのある意味での原点。汎用エンジンを世界中の人がそれぞれのニーズに合った使い方をしてくれる。発電機などは生活に密着した製品でもある。これからは環境やエネルギーを軸にしてビジネスを創造していきたい」

――就任から4年を超えました。次の世代にどうバトンをつなぎますか。

「成長してきた時代を振り返りながら、これから予想される進化へ道筋をつけるのが私の務めだ。生産だけでなく、開発や販売、新技術の方向性で土台をつくりたい。『移動と暮らしで世の中の人たちに喜んでもらう精神』は絶対に変えない」

――今後も独立資本を貫くのでしょうか。

「自動車メーカー同士で資本を持ち合うことは全く考えていない。ただ、ホンダがやるところ、協調するところを分けている。協調領域はウィンウィンならば積極的にやっていく」

■三部常務執行役員 スピード勝負「この規模は有利」

――今春、車のデジタル開発を担う『デジタルソリューションセンター』の設立など大規模に組織を再編しました。

「『CASE』に対応するには従来の体制では機能しない。顧客がクルマに求める価値が変わった。走る、曲がる、止まるの3要素がそろえば評価された。真面目にコツコツやっていればよかった。いまはクルマそのものへの価値が変わった。一生懸命に従来の開発をしても、違いが出しにくくなった」

「デジタル領域は時間軸が違う。ハードに寄った四輪開発から切り離すため、東京・赤坂に『デジタルソリューションセンター』を新設した。コネクテッドなどの技術者だけではなく、サービスや購買、IT(情報技術)の部隊も同居させた。この『ワンフロア』の場所から新たなビジネスもつくりだす」

――アライアンス(提携)も進みます。

「ホンダが描きたい社会の姿を早く描けるなら組む。実は過去から基本的な立場は変わっていない。昔はホンダがやりたいことは世の中を探してもなかった。だから自力でやってきた。最近はスタートアップを含めて領域は狭くてもいろんな活動をする所が増えた。ホンダがやりたいことと組み合わさればパズルがはまり大きな絵となる。その絵が早く描けるなら組むべしという考えだ」

「何を優先するかだと思う。第一はホンダがやりたいことを早く実現すること。アライアンスは1つの手段。鎖国主義とされた『ホンダ帝国』でも割とすんなりと提携を重視するようになった」

――独フォルクスワーゲン(VW)やトヨタ自動車などに劣る規模を補う手段でもありますか。

「巨大会社の半分だからカジを早く切れる。スピードという意味でこの規模は変化の過渡期には有利だと思う。やると決めたらぶれずに早い。そこはホンダの良い文化」

「四輪と二輪は大きな違いがある。世界首位の二輪は横綱相撲がとれる立場だ。一方の四輪は世界の7番手。理由がなければホンダ車なんて買わなくてもいい。ホンダが選ばれる理由が必要だ。単に事業性だけに巻き込まれることに気をつけないといけない」

――分散台帳技術「ブロックチェーン」や3Dプリンターを使った金型開発など、新技術にも貪欲です。

「他社にはない二輪、航空機、(発電機などの)ライフクリエーションなどの強みをどう生かすかは重要だ。例えば3Dプリンターによるエンジンづくりが早く進んだジェット機があるから、そのノウハウを生かして四輪(N-BOXの一部エンジン金型)にも応用した。自動車だけやっている企業とは違う」

「今春の組織再編では各分野の研究トップが参加する『統括機能本部』をつくった。技術はオールHG(本田技術研究所)でとらえ、新たな可能性を探りたい」

――今のホンダにとって最大のライバルは。

「本田宗一郎以来、受け継がれてきたのは『新たな価値を作ること』。そこはブレてはいけない。いま多少『安定志向』になっている。新たな価値は他の車メーカーではなくてホンダが切り開く。その思いは全従業員が持っていないといけない。そうでなければ、ホンダが存在する意味がない。ホンダにはそこしかない」

■野村執行役員 二輪シェア「まだ3割超」

――4月に研究子会社である本田技術研究所の二輪部門がホンダ本体と統合されました。

「二輪の世界でも大きな環境変化がある。来年からインドで排ガス規制『バーラト・ステージ(BS)6』が始まる。規制対応で生産コストは高くならざるを得ないが、二輪には許容価格帯がある。インドならせいぜい20万円くらいだ」

「これまでの部門連携を煮詰めていくだけでは現在の変化に対応できない。本社と研究所の統合でものづくりをシンプルにする。価格の制約があっても工夫して魅力ある商品を出す。それが狙いだった」

――成果は出ていますか。

「確実にスピードがあがった。従来は研究所の設計者が単独で図面を描いていた。いまは生産や購買、部品メーカーにも入ってもらい、意見も加えた後に図面を出すようにした」

「リソースの配分を逆転させて、前段階を厚くし、後ろをシンプルにした。量産段階で作りにくく、コストがかかる図面ではいけない。最初からしっかりした図面であれば、後で修正する手間がなくなる。開発プロセス全体が分かる人材を育てる目的もある」

――本田宗一郎氏以来の「研究所」が二輪でなくなった喪失感はありませんか。

「ムダなプライドはいらない。他部門から図面の修正を要望されても、それを曲げずにただ時間を失った例もあった。いくら技術が優れていても顧客に満足して買ってもらわなければ意味はない。技術者のプライドは所属ではなく、商品や顧客に対して突き詰めればいい」

――3割超の世界シェアをどこまで高めますか。

「まだ3割超しかないというのが本音だ。ホンダはタイとかベトナム、インドネシアなどではシェアは60%超ある。世界でも5〜6割のシェアがないと本当の意味で安定とはいえないだろう」

――インド、中国勢が欧州メーカーと組んで勢いを強めます。

「インド勢を注視している。彼らは部品の安価な調達網を持っており、コスト競争力に優れる。品質や技術、ブランドは足りなかったが、それらを欧州勢から手に入れつつある。まだ怖くないが、かつて日本メーカーが短期間で欧米勢を淘汰したように、今度は日本がやられる立場になりかねない」

■改革 問われる本気度

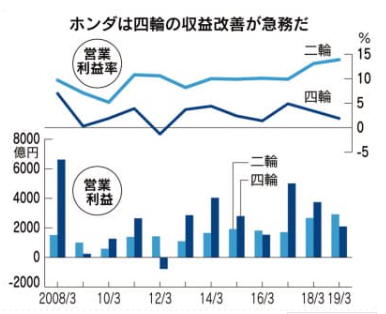

ホンダは一歩間違えれば存亡の瀬戸際に立たされる。2019年3月期のホンダの四輪事業の売上高営業利益率は1.9%(前の期は3.4%)にとどまった。

国内各社の金融事業を除いた自動車事業の実績と比べても、経営危機に直面する日産自動車(0.6%)に続く低迷ぶりだ。八郷隆弘社長が15年にトップに就任してから既に5年目。再建策を打ち出しつつも、いまだ成果の刈り取りまでいたらず、収益力が低い状況に投資家を含めて評価は厳しい。「日本の自動車産業はトヨタ自動車とそれ以外の1強多弱」。そんな声も聞かれる。

それだけ「世界販売600万台」を掲げた過去の拡大路線の「ひずみ」が重荷だった。現行の主力小型車「フィット」でリコールを頻発させたホンダへの不信を払拭できたとはいえない。

八郷社長は就任後、まず社内の士気回復を優先した。だが攻めの姿勢はなりを潜め、強いホンダをそのリーダーシップで取り戻すというより、他社をうかがうフォロワーの雰囲気さえ漂う。自動車業界を取り巻く競争環境は激変している。

ホンダが進める改革の方向は時代に合っている。「400万台クラブ」「1000万台クラブ」という規模至上主義がいかにメーカーの生産・開発・販売をひずませるかは、経営が傾いた今の日産の姿が証明している。

ホンダは世界の競合の中でも余剰能力のカットにいち早く動いた。電気自動車(EV)では、米ゼネラル・モーターズ(GM)や中国の車載電池大手、寧徳時代新能源科技(CATL)と手を組んだ。独立独歩を修正し、バッテリー開発では「丸投げ」と言われてもスピードを優先した。

ホンダの真価が問われるのはこれからだ。CASE時代に生き残れるかが勝負どころとなる。再起をかけた新型「フィット」は10月下旬の東京モーターショーで最初のステップを踏む。

一連の生産再編が完了する3年後は、開発中のEVを含めたラインアップがそろうタイミングとなる。力強いホンダが復活するのかは、全て改革をどこまでやり抜くかの本気度にかかる。「ホンダらしさ」を貫きながらも、時代遅れのプライドはいらないはずだ。

(企業報道部 古川慶一)

[日経産業新聞 2019年9月20日付]

nikkei.com(2019-09-23)