東京モーターショーは1年遅れのEVショー

キャッチアップ急ぐホンダとトヨタ

11月5日まで開催されていた第45回東京モーターショーは大賑わいだった。この3連休の中でも、11月3日が11万2000人、4日が10万2200人と連日10万人を超えており、どのブースも活況だったようだ。累計来場者数は77万1200人と伝えられており、2015年に開催された第44回の81万2500人と比較すると、約4万人の減少。それでも、第43回の90万2800人から約9万人減った第44回に比べれば、減少傾向に一応の歯止めがかかったとはいえると思う。

ピーク時には200万人を超える入場者数を誇った東京モーターショーの全盛期を知る身としては、やはやや寂しい気もするが、一方で、自動車離れが叫ばれる現在、頑張っているという感じもする。というのも、このコラムの過去の記事「異例ずくめの『フランクフルトモーターショー』」でお伝えしたフランクフルトモーターショーは、2017年開催の今回、来場者数が約81万人と、2015年に開催した前回の約93万人に比べて大幅に来場者数が減ってしまったからだ。この約81万人というのは、くしくも前回、そして今回の東京モーターショーの来場者数に近い。

フランクフルトモーターショーは展示総面積が約23万5000平方メートルと、今回の東京モータショーの約8万7000平方メートルに比べると3倍近い大規模なモーターショーである。そのことを考えれば、東京モーターショーは健闘していると感じたのだ。まあ、日本は人口がドイツの約1.5倍もいるのだから、来場者数ももっと多くていいはず、という考え方もあるだろうが。

さらにいえば、約35万平方メートルという断トツで世界一の広大な展示面積を誇る上海モーターショーも、2017年の数字は不明なものの、前回の2015年の来場者数は92万8000人と、驚くほど多くはない。上海モーターショーと隔年で交互に開催される北京モーターショーも、展示面積が22万平方メートルとほぼフランクフルトショー並みだが、2016年の来場者数も81万5000人と、フランクフルトショー並みにとどまり、東京モーターショーとそれほど変わらないのだ。2016年の北京モーターショーの81万5000人という数字は2014年に開催された同ショーに比べて4.3%減少している。まだまだ先進国に比べて自動車の普及率が低い中国で、一般消費者の、クルマに対する関心が早くも薄れ始めているとしたら意外だ。

ローカルモーターショー色一段と

このように、来場者数で比べれば、世界の大規模モーターショーにまだまだ負けていない東京モーターショーではあるのだが、過去の記事でも指摘した「ローカルモーターショー化」は一段と進んでいる気がした。筆者はプレスデーの第1日目と第2日目に参加したのだが、これまでに比べるとプレスルームに集まる海外からのジャーナリスト、特に欧米からのジャーナリストが少ないような印象を受けたし、最近急増していたアジアからのジャーナリスト、特に中国からのジャーナリストも、やや少なくなっているように見受けられた。

一方、展示の内容を見ると、まず感じたのは「1年遅れのEVモーターショー化」である。このコラムの過去の記事「VW、ベンツなど欧州メーカーがEVに本気」で2016年秋のパリモーターショーについてお伝えしたが、そこで筆者が見たのは、欧州メーカー、特にドイツのメーカーが急速に「EVシフト」を進める姿だった。その流れはことしのフランクフルトモーターショーにも継承され、欧州では一つの大きな流れになっている。

今回の東京モーターショーでは、この流れが国内メーカーにも1年遅れで波及し始めたと感じる。その影響を最も強く受けたのがトヨタ自動車とホンダだろう。両社ともこれまで、環境対応車としてはハイブリッド車(HEV)に力を入れ、そしてまた、次世代の環境対応車として燃料電池車(FCV)を本命視してきた。トヨタ、ホンダの、HEVおよびFCVの領域における技術力は突出しており、コスト削減技術まで含めれば、海外の完成車メーカーには追従の難しいレベルに達している。

しかし、である。そのことがまさに、次世代の環境対応車として海外の完成車メーカーに電気自動車(EV)に力を入れさせる結果となっている面は否めない。同じ土俵で勝負しても勝ち目がないからだ。このため欧州の完成車メーカーは、HEVに対抗する環境対応車両として、ガソリンエンジン車よりも燃費を20〜30%向上できるディーゼルエンジン車を有力視し、商品ラインアップを充実させてきた。しかし、独フォルクスワーゲンのディーゼル不正が露見したことで、この路線を発展させ続けることは難しくなった。

もっとも、フォルクスワーゲンの事件がたとえなかったとしても、ディーゼル強化路線は早晩行き詰まっていたと見られる。というのも、ディーゼル車の排ガス規制は年々強化されており、その達成のためには、高コストで複雑な排ガスの後処理装置の導入が不可欠と見られていたからだ。欧州の燃費規制(CO2排出量規制)は、企業が販売したすべての車両の平均燃費(CO2排出量)の値で基準が決まっている。この規制をパスするため、これまで欧州の完成車メーカーは、本来はガソリンエンジン車よりも高コストなディーゼル車の価格を抑えめにして、ディーゼル車の販売比率を増やすことで、燃費規制をクリアしてきたという経緯がある。

しかし、2021年から実施される予定のCO2排出量95g/kmという基準はなんとかクリアできても、2025年以降に導入が見込まれる68〜75g/kmという厳しい基準は、これまでの延長線上ではクリアできないと以前から指摘されていた。この厳しい基準をクリアするには、一定の比率でEVやプラグインハイブリッド車(PHEV)のような電動車両を導入することが不可欠と見られていたのである。フォルクスワーゲンの事件は、このシナリオのスケジュールを早めたにすぎない。EVの導入計画を予め検討していたのでなければ、フォルクスワーゲンがこれだけ早く、EVの導入を決断できたはずがないからだ。

2020年の国内販売表明したホンダ

今回、国内メーカーで最も明確に「EVシフト」を表明したのがホンダだ。このコラムの第92回で紹介したように、フランクフルトモーターショーにも出展したEVのコンセプト車「アーバンEVコンセプト」に加えて、今回の東京モーターショーでは、世界初公開となる「スポーツEVコンセプト」を出展した。

ホンダは、アーバンEVコンセプトをベースとしたEVを、欧州で2019年に発売することをすでに表明しているが、これに続いて2020年には国内でも発売することを、今回の東京モーターショーで表明した。このモデルとは別に、ホンダは中国で2018年に中国専用のEVを発売することを表明しており、欧州、中国という近い将来EVの主戦場になりそうな市場で、ラインアップをそろえることになる。

今回出展されたアーバンEVコンセプトとスポーツEVコンセプトは、ホンダが開発中のEV専用プラットフォームを採用しているとのことだったが、肝心の技術的な内容はほとんど明かされなかった。電池容量や航続距離といった基本的なスペックもだ。ただ、アーバンEVコンセプトという名称から考えて、都市部の比較的短距離の移動をするためのEVという位置付けだと考えられるので、500〜600kmというような長い航続距離は想定していないだろう。

また、初代「シビック」を思わせるようなボクシーでシンプルなデザインは、やや「レトロ調」という印象も与えるが、会場の説明員によればそういう意図はないという。EVかエンジン車かという枠にとらわれず、親しみやすいデザインを追求した結果なのだそうだ。外観デザインに加え、フロントやリアにはディスプレイを配置して、歩行者へのメッセージなどを表示できるようになっており、乗員だけでなく、歩行者に対しても親しみやすい印象を与えるように配慮している。

ただ、過去の記事「VW、ベンツなど欧州メーカーがEVに本気」で紹介したように、フォルクスワーゲンのEV専用プラットフォーム「MEB」は電動車両ならではのレイアウトを追求し、多様な車種を一つのプラットフォームから作り出せるように設計されている。これに比べると、アーバンEVコンセプトにしろ、スポーツEVコンセプトにしろ、フロントにエンジンを搭載するエンジン車のレイアウトを引きずっているように感じられた。それに他社ではより大型の車種にもEVを展開する動きが出ており、こうした流れに新開発プラットフォームは対応できるのかどうかが気になった。

技術の先進性をアピールするトヨタ

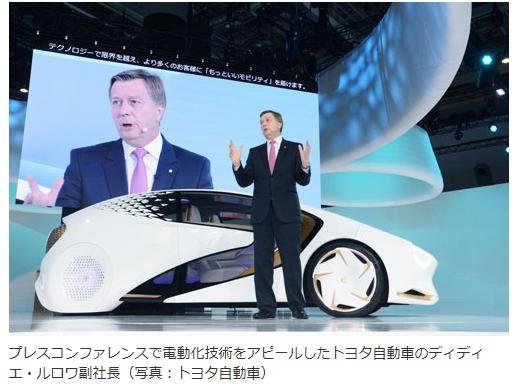

2018年以降矢継ぎ早にEVを商品化する計画を明らかにしているホンダに比べると、今回の東京モーターショーでトヨタは、具体的なEVの商品化計画を明らかにせず、その意味ではやや物足りない感じを与えた。しかし一方で、世界のEV化の潮流を強く意識していることをアピールすることは忘れなかった。その象徴的なものが、プレスカンファレンスでのディディエ・ルロワ副社長の発言だろう。

ルロワ氏はスピーチの中で、これまでのトヨタにおけるHEVの販売実績を強調し、ここで培われたモーター、インバーター、電子制御ソフトウエア、電池などの電動化コンポーネントを開発・改良してきたことが「次のステップであるEVの開発においても、我々の競争力の源泉となる」とアピールした。

さらに、マツダ、デンソーとともに、EV量産化を視野に入れた新会社の立ち上げに言及したのに加え、次世代電池といわれる「全固体電池」の開発にも触れた。全固体電池は、従来のリチウムイオン電池に比べると、よりエネルギー密度が高く、安全性に優れ、しかも短時間で充放電が可能という特徴を備え、世界の研究機関が開発に取り組んでいる。

ルロワ副社長は、全固体電池が「ゲームチェンジャー」となりうる技術だと位置付けたうえで、トヨタが全固体電池に関する特許出願件数において世界トップであること、そして200人を超える技術者を抱え、2020年代前半の実用化を目指していることを表明したのである。トヨタが開発中の技術について、その実用化時期や開発の陣容を明らかにするのは極めて異例であり、トヨタが決してEVの開発で遅れていないことを強くアピールする狙いがあったのは明白だ。

日産はリードを守れるか

ホンダ、トヨタに比べると、すでに7年前に世界で最初の量産EVである「リーフ」を発売し、今回のモーターショー直前に2代目となる新型「リーフ」を発売した日産自動車は、プレスデーの2日間、ブースのほとんどを新型リーフで埋め尽くし「EVで先行する日産」を印象付けた。

筆者が注目したのは、このショーで日産が公開したコンセプトカー「IMx」である。このコンセプトカーにはルノー・日産・三菱グループが2020年から商品化する次世代のEV商品群に採用される新開発のEVプラットフォームを採用しているからだ。

日産はすでに、9月に発表したルノー・日産・三菱グループの新6カ年経営計画「アライアンス2022」の中で、2020年から新開発の共通プラットフォームを採用したEVを発売するとともに、2022年までに同プラットフォームを使う車種をグループで12車種に拡大して、EVの70%を共通プラットフォームベースにすることを明らかにしている。さらに同年までにEVの航続距離600km(欧州モード)を達成し、バッテリーコストを2016年比30%削減(2016年比)、さらには2022年までに15分の急速充電で走行可能な距離を2016年の90kmから230kmに拡大(欧州モード)することを目標に掲げている。

会場の説明員によれば、今回展示したコンセプトカーは2022年の目標を先取りして航続距離600kmを想定する。前後にモーターを搭載した4輪駆動車で、合計の最高出力は320kW・最大トルクは700N・mというガソリンエンジンなら排気量6.0Lクラス以上の高い値を実現しており、動力性能も相当に高い。また室内を見ると、これだけの航続距離を可能にする大容量バッテリーを搭載しながら床は低くフラットだ。新プラットフォームは、Bセグメントの上級車種からDセグメントまでという幅広い車種をカバーすることを狙っており、相当柔軟性のある設計になっているようだ。

ここまで、トヨタ、日産、ホンダという日本の3大メーカーのEV化の動きを中心に今回のモーターショーを見てきたが、現在のところは、2022年までに幅広い車種でEVを展開する計画を進める日産が、トヨタ、ホンダを一歩リードしているように見える。しかし、今回のモーターショーを見ると、トヨタ、ホンダの急速に舵をEVの方向に切っているという印象を受けた。向こう5年で、トヨタ、ホンダがその差を縮めるのか、あるいは日産が先行し続けるのか、ここからが正念場かもしれない。

鶴原 吉郎

nikkeibp.co.jp(2017-12-22)