藻類の超高速増殖で日本が産油国になる?

2つの藻をハイブリッド増殖し、燃料自給が視界に

燃料の常識を一変させるもしれない研究が進んでいる。微小藻類だ。旺盛な繁殖力を生かして大量に培養した藻類から油分を搾り出し、石油やガソリンを代替しようというのである。

生物資源を原料とするバイオ燃料は、燃やしても大気中のCO2を増やさない再生可能エネルギーとして注目されてきた。

欧州では2012年1月から国際線の航空機に温暖化ガスの排出削減を義務付ける規制がスタート。規制強化をにらみ、航空会社などはCO2削減策として、これまでバイオ燃料を混合したジェット燃料による試験飛行を繰り返している。航空業界では品質とコストで競争力のあるバイオ燃料への期待が高まっている。

トウモロコシなどを原料にしたバイオ燃料はよく知られている。だが、作物の場合、耕作面積を急激に増やすことはできない。限られた作物の中から燃料利用が増えれば、穀物価格が高騰するなど食糧供給不安につながる。そこで、バイオ燃料研究の主流が非食物系植物に移る中、最有力候補に挙がってきたのが微細藻類だ。世界で最も燃料の生産性に優れる藻類を発見し、国内外の藻類研究をリードしている筑波大学の研究チームの中心メンバーの1人である彼谷邦光・筑波大学教授の研究室を訪ねた。

トウモロコシなどを原料にしたバイオ燃料はよく知られている。だが、作物の場合、耕作面積を急激に増やすことはできない。限られた作物の中から燃料利用が増えれば、穀物価格が高騰するなど食糧供給不安につながる。そこで、バイオ燃料研究の主流が非食物系植物に移る中、最有力候補に挙がってきたのが微細藻類だ。世界で最も燃料の生産性に優れる藻類を発見し、国内外の藻類研究をリードしている筑波大学の研究チームの中心メンバーの1人である彼谷邦光・筑波大学教授の研究室を訪ねた。

石油代替燃料の国産化

藻類がバイオ燃料の原料として注目されるようになった理由は大量生産の可能性にある。筑波大学グループの試算によると、トウモロコシが1ヘクタール当たり年間に生産できる油分が172リットル、大豆が446リットルであるのに対して、藻類の場合、数万〜10万リットル以上の大量生産が見込めるという。

仮にバイオ燃料で世界の石油需要をすべて置き替えるとしたら、トウモロコシの場合、現在の世界の耕作面積の14倍の耕地が必要になる。これに対して藻類は、培養に必要な土地の広さは世界の耕作面積の数%で済ませられるというのだ。必要な面積当たりの生産量は藻類が他の植物を圧倒する。藻類の場合、実際には耕作地を使う必要はないため、食料生産への影響もほとんどないと言っていい。

大量のバイオ燃料を生産できる意味は大きい。これまで産油国に依存してきた燃料調達を自国生産に切り替えられる可能性があるためだ。

この7月、日本など21カ国とハワイ沖で実施した環太平洋合同演習(リムパック)で、バイオ燃料を使った艦隊の公開演習を行った。米軍が演習用に用いたバイオ燃料は、食用油を加工した燃料と藻類から抽出した燃料の2種類。戦闘機や艦隊を動かす燃料の中東依存を下げるのが狙いだ。このとき、艦隊幹部は「米軍の弱点を補うのがバイオ燃料だ」と報道陣に語っている。米軍はバイオ燃料を戦略物資と位置づけている。

米エネルギー省(DOE)は国家事業として藻類系バイオ燃料の商品化を目指し、今年2月には新たに1400万ドルを補助金として交付する計画を発表。大きな費用を投じて民間の研究開発を後押しするのは、安全保障上のテーマでもあるからだ。大量生産の可能性を秘める藻類の登場でバイオ燃料は、再生可能エネルギーの地位にとどまらず、石油を代替する国産燃料を獲得する手段と見なされるようになった。新興国の成長や資源量の限界、産油国の政情不安など、原油価格のさらなる上昇が進む材料は多い。各国でエネルギー安全保障への懸念が高まっている。だが、藻類の大量培養に成功すれば、資源を持たない日本が「産油国」になる可能性さえあるのだ。

見えてきた1リットル160円

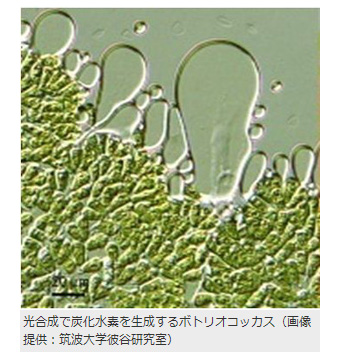

燃料生成用の藻類の研究で最大のテーマは、燃料になる油分の生産効率をいかに高めるかにある。筑波大学グループが大量培養用として研究しているのは「ボトリオコッカス・ブラウニー」と呼ばれる光合成で成長する藻類だ。

「燃料生産に適する藻類を見つけ出すのが第1段階。増殖が速いのはもちろん、量産で必要な高温耐性や雑菌耐性などの見極めがカギを握る。北海道から沖縄まで全国から200種に及ぶ藻類を集めて絞り込んだ。スクリーニングのノウハウが筑波グループの大きな特徴だ」と彼谷教授は話す。

「燃料生産に適する藻類を見つけ出すのが第1段階。増殖が速いのはもちろん、量産で必要な高温耐性や雑菌耐性などの見極めがカギを握る。北海道から沖縄まで全国から200種に及ぶ藻類を集めて絞り込んだ。スクリーニングのノウハウが筑波グループの大きな特徴だ」と彼谷教授は話す。

ちなみに日本で燃料を生産する場合、藻類も国産であることが重要になってくる。生物多様性条約の名古屋議定書で、遺伝資源の活用で得られた利益は原産国と利用国で分け合うルールが決まった。見た目には区別がつかない藻類も遺伝子配列を調べれば原産国が分かる。国内で自由に使うためには国産藻類である必要があるのだ。

ボトリオコッカスは旺盛な成長力が特徴だが、放置したままでは期待通りの増殖は進まない。満遍なく光合成をさせるために攪拌し続ける必要がある。成長した藻から油分を取り出す工夫も欠かせない。こうした藻類の増殖から油分抽出までの工程の低コスト化が研究の第2段階だ。当初は燃料1リットル当たり数百円以上かかっていた生産コストの問題も、試行錯誤を続けてきた結果、大規模な生産を想定したとき、「1リットル当たり160円程度に収めるメドが立ってきた」(彼谷教授)という。コスト面から実用の可能性が見えてきた。

夜も増殖する新種

ボトリオコッカスの研究が進む一方で、同グループは2年前にさらなる生産性向上につながる新種の藻類を発見し、世界の注目を集めた。「オーランチオキトリウム」と呼ぶ微細藻類だ。ボトリオコッカスが約6日で2倍に増殖するのに対し、オーランチオキトリウムは、わずか4時間で2倍になる。

ただし、オーランチオキトリウムはボトリオコッカスと違って光合成はしない。体外から有機物を摂取しなければ成長しない藻類である。

「増殖に必要な“エサ”をどう手当てするかの問題はあるが、夜間も増殖が可能な藻類の存在は、燃料の本格的な大量生産を考える際に多くの可能性をもたらす」と彼谷教授は説く。増殖スピードは圧倒的に速いため、低コストで養分を供給できれば、燃料の低コスト化や大量生産システムの可能性が広がる。

彼谷教授らが考えているのは、ボトリオコッカスとオーランチオキトリウムの両者を組み合わせた“ハイブリッド増殖”だ。油分を抽出した後のボトリオコッカスの“搾りカス”とボトリオコッカスが繁殖過程で体外に分泌する糖分がオーランチオキトリウムの養分になる。ボトリオコッカスの繁殖をオーランチオキトリウムの繁殖に利用するのである。

その他、「下水汚泥や食品工場の廃液など有機物を含む廃棄物なら大抵、オーランチオキトリウムのエサになる」(彼谷教授)。こうした有機系の廃棄物など他のバイオマスを栄養分とすることで炭素中立を保て、廃水処理の軽減にもつながるというアイデアだ。ボトリオコッカスとオーランチオキトリウムというタイプの異なる2つの藻類を組み合わせて生産性を高めるという発想は、世界でも他に例を見ない筑波大グループ独自のものだ。

この研究の重要性は、彼谷教授の研究室が入っている「藻類・エネルギーシステム研究拠点」の建屋にもよく現れている。四方を金網フェンスで囲われ、フェンスの上部には有刺鉄線まで張り巡らせてあり、広いキャンパス内に点在する数多くの研究棟とは明らかに異質な感じだ。玄関にはロックがかかっていて、インターホンで来意を告げて、中から開けてもらう。

この研究の重要性は、彼谷教授の研究室が入っている「藻類・エネルギーシステム研究拠点」の建屋にもよく現れている。四方を金網フェンスで囲われ、フェンスの上部には有刺鉄線まで張り巡らせてあり、広いキャンパス内に点在する数多くの研究棟とは明らかに異質な感じだ。玄関にはロックがかかっていて、インターホンで来意を告げて、中から開けてもらう。

「2年ほど前、内閣調査室の人が飛んできた。テレビか何かで見たのでしょう。こんな無防備な環境で研究していてはいけないと注意されました。米軍はバイオ燃料を戦略物資として扱っている。(国の補助を受けている)研究室から(培養用藻類の)株が国外に、特に米国と敵対しているような国へ流出したら大変だという話でした。それで大学は慌ててガードを固めたというわけです」。彼谷教授は厳重な戸締まりの理由を話してくれた。

「日本を産油国に」が合い言葉

筑波大グループは近く、休耕田活用などを想定した屋外プールなどを使っての大量培養の実証試験を始める。仙台では下水処理場を借りて、ボトリオコッカスとオーランチオキトリウムを組み合わせたハイブリッド増殖の実証試験を実施する。下水処理場の汚泥をオーランチオキトリウムの養分として活用し、同じ敷地にある焼却炉の廃熱を藻類の繁殖を最大化する温度調整に使う計画だ。

これまでの研究室内の培養とは異なる実際の生産に近い環境で大量培養が可能になれば、一気に量産への道が開けることになる。同グループは「日本を産油国に」を合い言葉に研究を続けてきた。夢の実現につながる成果が待たれる。(中西清隆=日経エコロジー プロデューサー)

nikkeibp.co.jp(2012-10-10)